-

LES MEILLEURS MORCEAUX DU MAMMOUTH

-

-

DES MOTS QUI PUENT

-

-

CULTURES DES LISIERES

-

-

POUR AVOIR DE L’ESPOIR FAUDRAIT DU TEMPS

-

Article paru dans La Revue AIDE-Mémoire, n°80, avril-mai-juin 2017

voir l’article

http://www.territoires-memoire.be/i...

voir l’article de Actualitté

https://www.actualitte.com/article/...

-

DES TAUPES A CARACAS

-

ARTICLE PARU SUR LE SITE DE "MEMOIRES DE LUTTE"

-

SI JE MEURS UN SOIR - MEMOIRES

-

https://le-carnet-et-les-instants.n...CRITIQUE parue sur le site de l’Association royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie (AREAW) et publié dans la revue de l’association (Reflets Wallonie Bruxelles)

CRITIQUE parue dans le mensuel de l’association des Journaliste professionnels "JOURNALISTES" Avril 2016 - N°180

-

LA CAPITALE DE LA CULTURE

-

JACQUES DAPOZ

-

DEMISSIONS

-

Rose Hanon

Démissions

Préface de Jean-Maurice Rosier

Aux Editions du Cerisier, Cuesmes, 2015

Ceci n’est pas la critique d’un livre.

Il s’agit plutôt d’un libre propos engendré par la lecture de l’ouvrage en question, en deçà ou au-delà des pages de Rose Hanon.

Ainsi, un contenu peut-il être le catalyseur d’un autre.* * *

Rose Hanon est une jeune enseignante et nous décrit le monde dans lequel elle travaille.

Ce qui semble le plus terrible, distillé entre les lignes de son ouvrage passablement inspiré de faits réels, c’est que tout, dans ce milieu inquiétant, paraît réglé par des rapports triviaux, des lois implicites, des décrets arbitraires, des modèles validés par une petite bourgeoisie corrompue, des programmes idéologiquement orientés vers la droite politique, des intérêts corporatistes voire purement individuels, des psychodrames délétères, des énergies et des tensions aliénant l’être humain en réduisant celui-ci à sa forme la plus unidimensionnelle (Herbert Marcuse est au bout du couloir, à gauche, non loin de la salle des professeurs) dans ce que nous pourrions envisager comme une sorte de darwinisme culturel - instrumentalisation forcenée oblige - éliminant précisément ce que toute culture authentique porte de plus précieux : l’expression de l’expérience intérieure, l’accès au symbolique, la capacité d’autodétermination et de critique, l’initiation aux arcanes de la politique, la conscience de l’intersubjectivité des relations, le respect du sujet toujours en devenir comme n’étant pas un objet de convoitise, la découverte des voies de la créativité, la capacité de lenteur, la capacité d’étonnement dans l’abolition des idées reçues, la capacité de (se) mettre en suspens pour résilier la répétition addictive des opérations de la vie courante, sans oublier les leçons des visites guidées régulières et des stages intensifs à l’observatoire des inégalités culturelles, de la reproduction sociale et de l’acrasie.

Les enjeux de l’éducation sont à ce prix, et le monde de l’enseignement, selon Rose Hanon, semble avoir perdu de vue certains de ces aspects essentiels de l’existence en société.

A moins que quelques dés ne soient pipés ?

Une étrange dialectique intime opère ici comme en une équation à valeurs variables et parfois inconnues entre mission, soumission, insoumission et démission.

Dans un monde déboussolé, en pleine crise économique et morale, entre les irréductibles déterminismes sociaux et une certaine realpolitik menée parfois à la petite semaine par les élus et leurs administrations, directions générales et autres pouvoirs organisateurs, l’enseignante dont on nous dresse ici le portrait n’est-ce pas le fusible chauffé à blanc d’un système électrique en état de survoltage permanent ?

Survoltage, surtension, surpression, dépression, démission : le cycle des accrochages et des décrochages est connu.

Parfois, miraculeusement, ou plus souvent à la faveur d’un nouveau rapport de force, il peut y avoir rémission, temporairement ou non.

Pour mieux exposer sa situation, faire part de ses questionnements et de ses interpellations à l’encontre de l’école, la professeure décide alors de s’exprimer autrement.

Dans un théâtre installé sur la place publique, elle joue le rôle d’une jeune enseignante aux prises avec son environnement de travail et son identité professionnelle.

Est-ce un témoignage authentique, un soliloque à plusieurs personnages ou une fiction de Rose Hanon ?

Est-ce un songe virant au cauchemar ou un cauchemar devenu réalité ?

Un monologue écrit pour la scène ou le rapport d’autopsie d’un corps (d’)enseignant ?

Est-ce roman, théâtre, ou pièce à conviction ?

Un bel espace de réflexion, en tous les cas, sur ce que peut être le métier de "prof" aujourd’hui.

"J’ai mal à mon enseignement et Rose Hanon frappe où ça fait mal", a-t-on entendu dire parmi le public des lecteurs.

Mais sous la surface des choses, qu’est-ce qui se joue ici, au juste ?

Rose Hanon aura à répondre à la question et nous confie sa version, entre les lignes ou dans les lignes de son livre.

Apparaissent ainsi les lignes de force mais également les lignes de faille tracées entre son rôle, sa fonction et son statut.

Il y a pouvoir et pouvoirs, aussi, lorsqu’on se rend compte que, selon la position que l’on occupe au sein de cette noble hiérarchie des pédagogues, les intentions et les objectifs divergent parfois de manière sensible.

Les élèves aussi peuvent parfois se sentir tirés à hue et à dia entre leur appartenance sociale, leur référentiel culturel et le modèle hégémonique qui leur est planté sous le nez.

Certains enseignants, qui plus est, n’ont jamais vécu ailleurs qu’en milieu scolaire depuis leur propre enfance, et ne peuvent ainsi que participer à la reproduction d’un système dont ils font pourtant parfois la critique la plus pertinente.Jacques Dapoz

Post-scriptum.

En septembre 1993 déjà, une recommandation émise par la Commission européenne indiquait avec insistance : "Il faut, dès la maternelle, former les ressources humaines pour les besoins exclusifs de l’industrie et favoriser une plus grande adaptabilité des comportements de manière à répondre à la demande du marché de la main-d’oeuvre." (Avertissement, p. 49).

Quelques crises économiques et migratoires plus tard, la formule magique a fini de déchirer un tissu culturel qui offrait aux citoyens un minimum de valeurs humaines communes permettant une intégration sociale digne de ce nom.

Il y a savoir et savoir.

Transmettre un savoir exclusivement destiné au savoir-faire et à la performance, c’est compromettre gravement tout forme de savoir-être.

Savoir, pouvoir, avoir : une sainte trinité bien corsetée qui néglige parfois l’être dans ce que celui-ci a de plus authentique, de plus autonome, de plus précieux.

L’idéologie ultralibérale de la concurrence permanente et de la marchandisation aura gangrené jusqu’à des pans entiers de l’enseignement public, délaissant comme part négligeable un nombre significatif d’enseignés et même d’enseignants, tous logés à la même enseigne de la productivité à tout crin, de la consommation aveugle et de la disparition progressive (mais est-ce un hasard ?) des outils intellectuels permettant de développer une capacité de critique non contaminée par les discours dominants.

Nous connaissons bien les processus ayant engendré une classe de citoyens déclassés.

Pourquoi n’y aurait-il pas une classe de "profs" déclassés ?

Les enseignants sont des citoyens comme les autres, après tout.

Des prolétaires, qui plus est.

Les élites, qu’elles soient économiques ou intellectuelles, ne peuvent se situer et se maintenir en place qu’en classant et en déclassant.

C’est aussi le paradoxe de nos maîtres enseignants, qu’ils pensent en démocrates ou non, en réducteurs de têtes ou en réducteurs d’inégalités.J. D.

-

J’IRAI PLUS LOIN

-

http://www.rtc.be/emissions/focus/1...

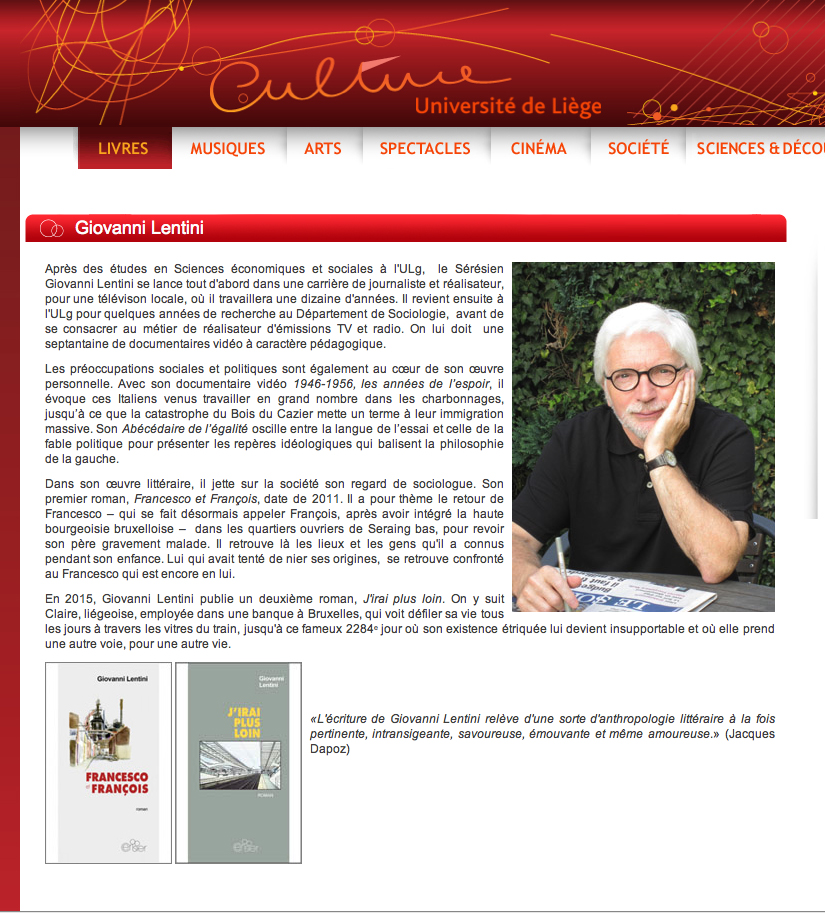

Giovanni Lentini

J’irai plus loin

(Editions du Cerisier, Cuesmes, 2015)

Voici un roman qui se lit d’une traite, comme on suit le trait d’un coup de scalpel que trace le train des navetteurs parfois bien égarés sur la carte d’un géographie mentale passablement abrutissante.

A bord de ce train (est-ce un train de vie ?), nous observons dans le détail l’existence étriquée d’un véritable microcosme de société : c’est le tableau sans concession d’un monde contemporain dominé exclusivement par l’exploitation du travail, la consommation et les mille manières de se trouver littéralement pris en otage par un modèle social (disons plutôt : asocial) dont la seule idée maîtresse qui est encore valorisée est celle de la rentabilité économique, au détriment des formes les plus élémentaires d’humanité.

L’humanité, précisément, c’est cette femme qui un jour va se débarrasser de ce qui l’aliène au plus profond : un insupportable manque d’amour et une vie familiale écrabouillée, réduite en charpie par le redoutable rouleau compresseur de la routine et du conformisme.

Rompant avec les mécanismes de l’oppression, elle retrouvera le chemin de la liberté dans une décisive échappée belle grâce à une rencontre poétique inédite, un choc d’authenticité et de créativité qui lui donnera la ressource nécessaire à toute prise de conscience réelle et à tout changement existentiel effectif, un éveil des sens salvateur permettant l’accès à une véritable nouvelle vie : une vie humaine digne de ce nom, et une vie qui vaut la peine d’être écrite.

L’écriture de Giovanni Lentini relève d’une sorte d’anthropologie littéraire à la fois pertinente, intransigeante, savoureuse, émouvante et même amoureuse.

Sans insister sur l’exercice d’équilibre permanent consistant pour un auteur masculin à écrire un personnage féminin (n’est-ce pas en soi le signe d’un rééquilibrage revendiqué des identités et des genres dans notre société ?), ses descriptions sensibles des scènes de la vie quotidienne donnent un relief remarquable à ce qui - en creux - constitue le regard acéré d’un sociologue sur la manière dont notre monde capitaliste en diable atomise les individus et parvient à transformer les sujets humains en objets de convoitise, corvéables à merci et même jetables si nécessaire.

Qui plus est : cela se passe près de chez nous, puisqu’il s’agit d’un roman de Belgique dont l’action est entièrement située entre Liège, Bruxelles et Ostende, sur la ligne droite d’un chemin de vie dur comme fer qui, nonobstant, peut parfois se transformer contre toute attente en chemin de liberté.Jacques Dapoz

-

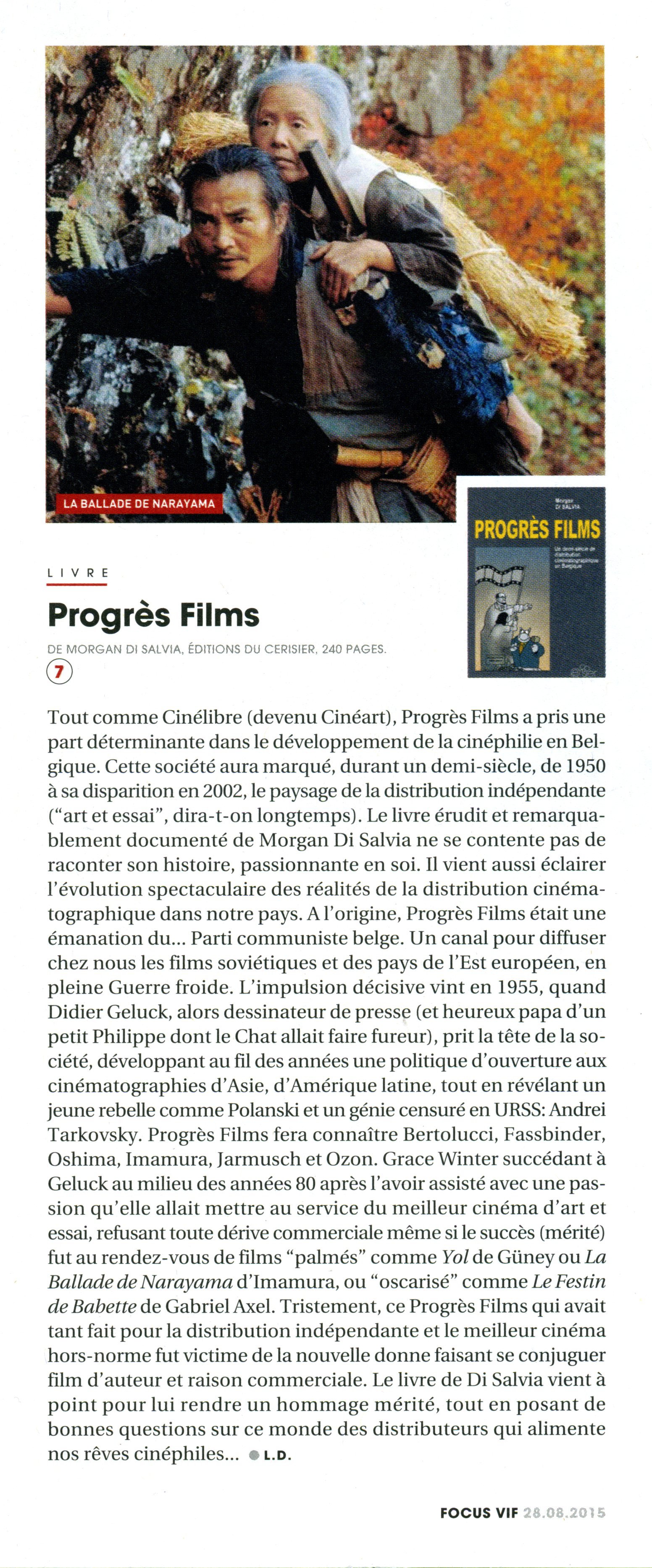

PROGRES FILMS

-

http://www.cinergie.be/webzine/prog...

http://www.cavliege.be/images/PDF.s...